こんちには!

今回は「ハンドレッドライン」を実際にプレイした感想についてネタバレなしでまとめていきます。

本作最大の魅力は緊張感のあるストーリーだと感じました!

100通りもあるストーリーですが、常に波乱続きで少し希望が見えたかと思えばすぐ次のトラブルが起きますので、ストーリーが気になりついついプレイを続けてしまう、そんな魅力のある作品でした。

横になってだらだらと楽しむことができました!

当記事では「ストーリー分岐多いけどちゃんと面白いの?」や「ストーリー以外の部分はしっかり作り込みされているの?」といった部分についても内容をまとめていきますので、購入を迷っている人の参考になれば幸いです。

本作はこんなに人にオススメ

- ストーリー重視のプレイヤー

- ボリュームのあるゲームを求める人

- 周回プレイや分岐が苦でない人

- グロ・猟奇的な描写に耐性がある人

- アクションゲームが苦手な人

1.ゲーム概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | HUNDRED LINE-最終防衛学園 |

| ジャンル | アドベンチャー |

| 対応機種 | Nintendo Switch / Steam |

| 企画 開発 販売 | トーキョーゲームス メディア・ビジョン アニプレックス |

| 販売日 | 2025年4月24日 |

| 価格 | 通常版ー7,700円(税込) デジタルデラックスエディション版ー9,900円(税込) |

| CERO | D(17歳以上対象) |

| プレイ時間(目安) | 1週あたり8~10時間、エンディングを全部見るには100時間超 |

1-1.ストーリー導入部分について

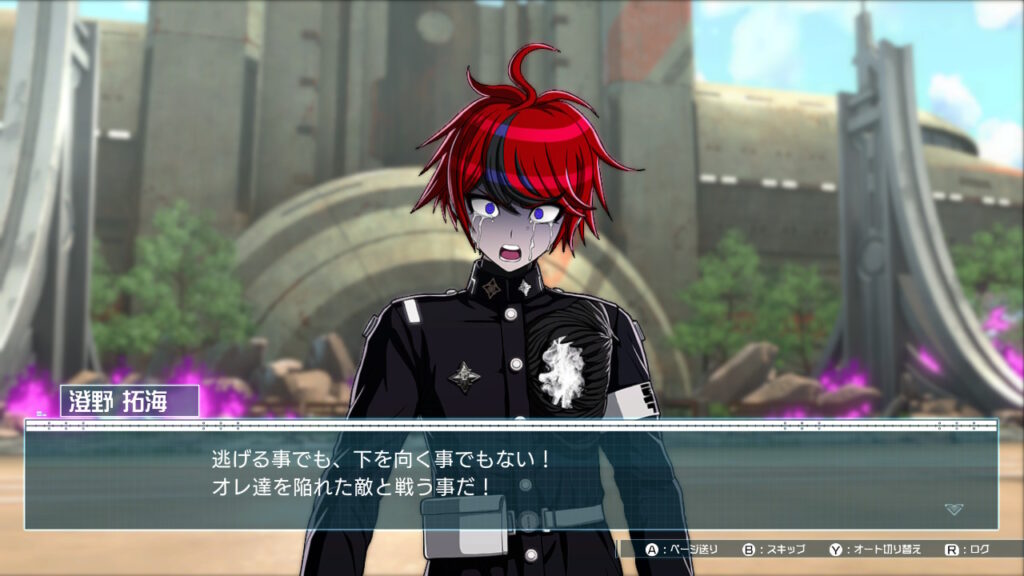

物語の舞台はごく普通の学生生活を送っていた澄野拓海(主人公)がある日突然、正体不明の襲撃に巻き込まれる。

突如、正体不明の襲撃者による襲撃を受けて、街は壊滅。

澄野拓海は謎の力「我駆力(ガクリョク)」に目覚め、何とか窮地を脱する。

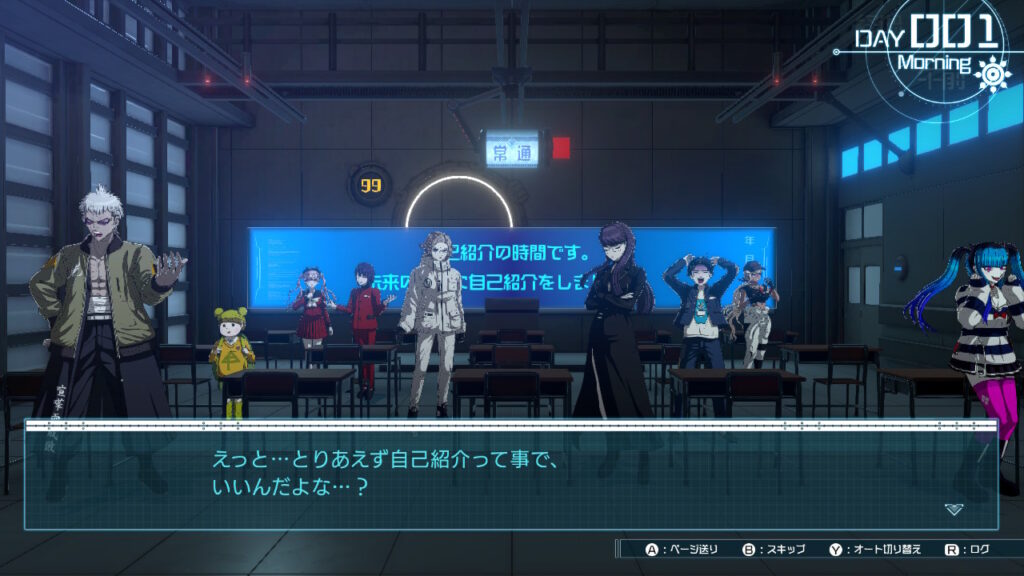

そして、澄野拓海は気がつくと見知らぬとある学園に転送されていた。

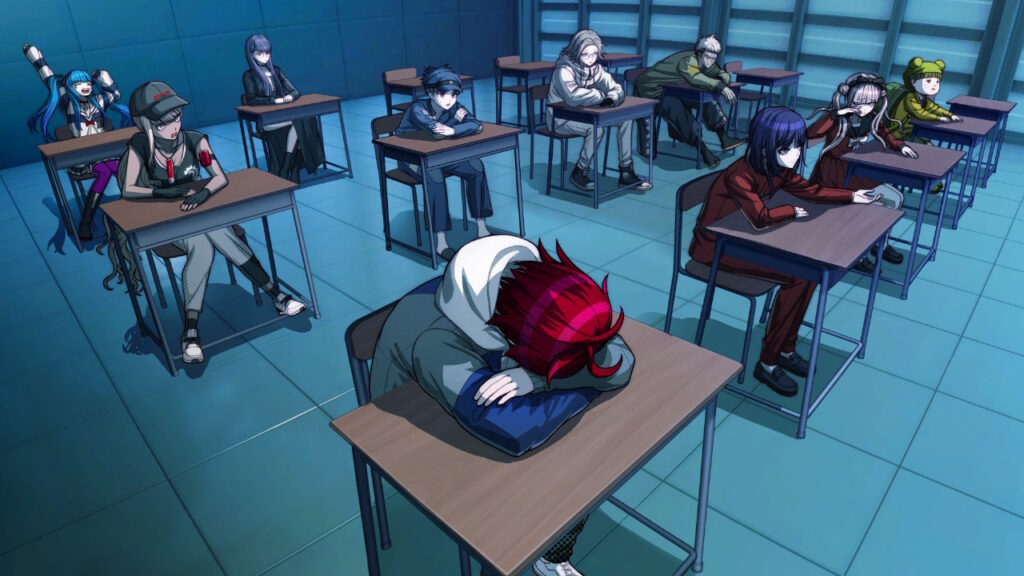

そこに集められたのは彼と同じく選ばれた14人の少年少女たち。

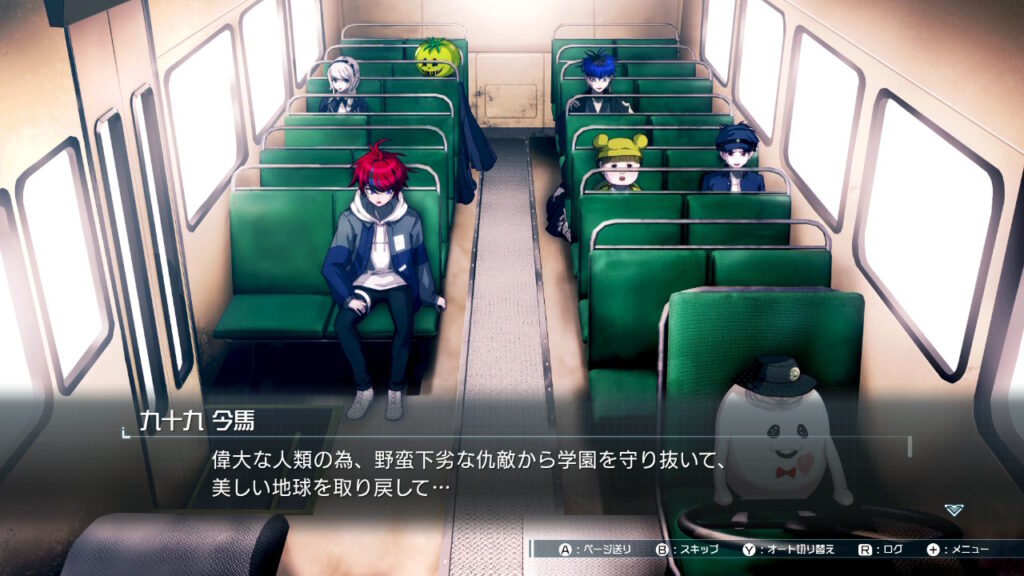

人間離れした姿を持つ謎の存在「SIREI(シレイ)」。

「SIREI」から伝えられた目的は迫りくる敵である「侵校生(シンコウセイ)」から、この学園を100日間守り抜き人類を救うこと。

ストーリーの導入部分についてざっくりまとめましたが、いかかでしょうか。謎が多いなと感じる部分も多々あるのではないでしょうか。

プレイを進めるうちに「何のために学園を100日守るのか」、「我駆力とは何なのか」、「侵校生の正体は何なのか」などと言った、謎だった部分についても判明していきます。

ここまででワクワクした人はプレイしてみても良いかもしれないですね!

私も冒頭部分だけでもストーリーが面白そうだと思ってプレイし始めました。

2.本作の魅力

本作の魅力についていくつかの項目に分けて紹介していきます。

2-1.緊張感が途切れないストーリー

本作の最大の魅力は何と言ってもストーリーです。

とにかく次から次へと問題が起こるような印象を受けました。

「一難去ってまた一難」という表現がぴったりなくらい、流れが途切れることなく続きますので、物語から目が離せません。

希望の兆しが見えたかと思えばすぐに新たな問題が降りかかり、キャラクターの感情のアップダウンもしっかりと感じることができます。

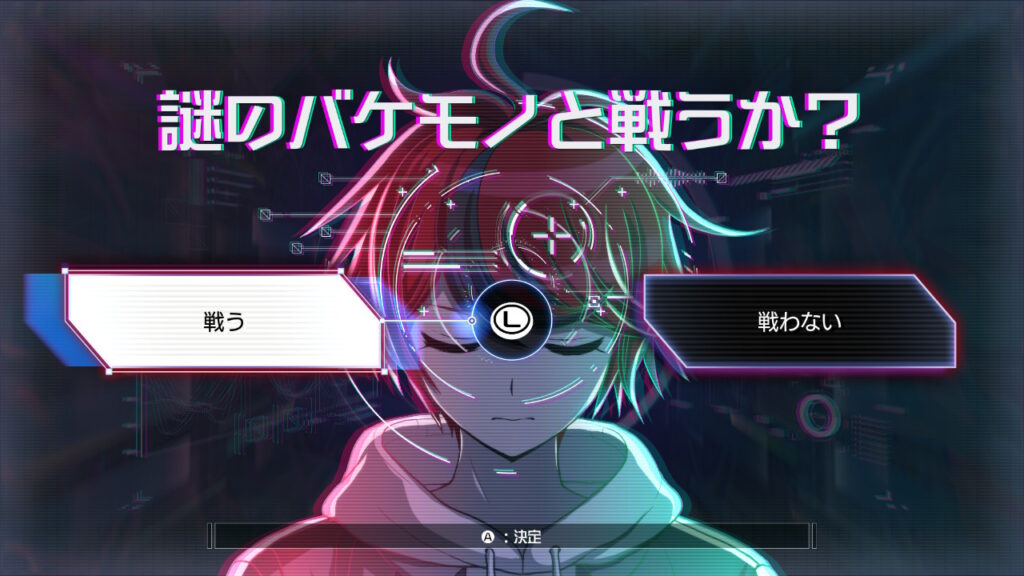

それゆえに単なる選択肢の積み重ねではなく、常に選択に責任が求められるという重みが生まれているようにも感じました。

周回回数が浅い程、どちらを選択するのか迷いました。

選択肢の先にある展開が決して予想通りには進まない点も魅力です。

例えば、何気ない選択が意外なバッドエンドにつながったり、逆に思わぬ幸運をもたらしたりということがありました。

そういったところからも常に緊張感を感じながらストーリーを楽しむことができました。

また、キャラクターたちも非常に個性的でぱっと見は「奇抜」、「コミカル」といった印象を受けていました。

しかし、それぞれのバックグラウンドや行動の目的がしっかりと描かれており、単なる個性では終わるものではありませんでした。

各キャラクターが物語に対してきちんと意味を持っている点は、本作の作り込みの丁寧さを象徴していると実感することができました。

登場人物も適当に個性を貼り付けただけではないというところは非常に良かったです。

本作のストーリーでは周回要素が強く、遊びやすさも重要だと思います。以下、周回をする上で遊びやすいと感じた要素についてもまとめました。

遊びやすいと感じた要素

- ストーリーのフローチャート有り

- 選択肢(分岐)からゲームスタート可能

- ある程度の演出はスキップ可能

- 類似のバトルはスキップ可能

2-2.テキスト主体のゲーム体験

ゲームプレイの多くを占めるのは「読む」ことでした。

選択肢によって分岐するストーリーが主軸であり、漫画や小説を読むことが好きな人にとっては親和性の高いゲームデザインだと感じました。

本作では、まるで漫画なのに自分の選択が反映されていくような面白さを体感できました。

2-3.ビジュアルと演出

本作ではご覧の通りアニメ調の親しみやすさを感じることができます。

一方で、時に残酷なリアリティを突きつけてくる場面もあります。

筆者自身もキャラクターのビジュアルはアニメ調で親しみやすく、最初は「ライトなゲームかな」と思っていた部分もあります。

しかし、物語の内容は全体的にシリアスで、時にグロテスクな展開や猟奇的な描写も含まれます。

ライトなビジュアルとシリアスなストーリーというギャップもまた本作の魅力であり、甘さと苦さが絶妙にブレンドされたテイストとなっていなと感じることができました。

筆者自信、プレイ中に何度か「これは寝る前にやるゲームではなかったかも・・・」と思わされました。

ストーリー描写などの刺激が強く、寝つきが悪くなることもしばしば・・・

2-4.超個性的なバトルシステム

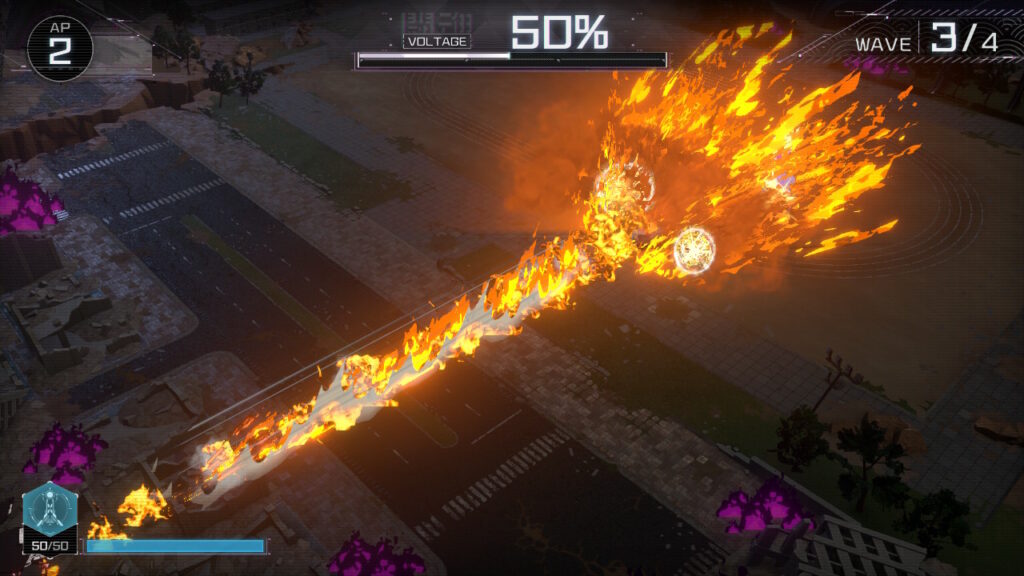

本作のバトル要素は超個性的です。その理由が「死」が戦術の一部であるからです。

大枠のバトル自体はタワーディフェンス形式で、迫り来る敵から学園の防御システムを守り抜くと言うものです。

一般的にバトルがあるゲームでは味方が死ぬことは回避するべきマイナスな要素です。

しかし、本作では味方が死ぬことは、むしろ戦術の一部として成立しています。

例えば、味方が死ぬとその他の味方を強化することができるようになったり、瀕死の状態では自身の命と引き換えに大技を繰り出すことができたりします。

バトルについてもう少し深堀りすると、各バトルは複数のウェーブで構成されており、1ウェーブ終了時に味方全員が復活します。

バトルに慣れてくると、敵に全滅させられない程度に味方に死んでもらって、いかに効率よくその他の味方を強化するのか、というところを意識してバトルに挑んでいきました。

慣れるまでは時間がかかりましたし、初めの方は全員死なないように頑張っていました。

「何を言っているのかわからない」と困惑する部分もあるかもしれませんが、システムの理解が進むにつれて、これほど個性的で戦略性に富んだバトルはなかなか味わうことができないと感じました。

3.惜しい点

3-1.多すぎるエンディングの功罪

100通りものエンディングが用意されているという点は、一見すると大きな魅力だと思います。

私もエンディングが100通り!?と食い付きました。

実際にプレイしてみると、そのボリュームの大きさゆえの「胃もたれ感」も正直ありました。

100通りすべてが丁寧に作り込まれているとは言い難く、中にはギャグ要素に振り切ったルートなどもあり、正直プレイする時間がもったいないと感じるルートもありました。

もちろん、全体としてみれば作り込みの密度は高いものでした。

特に主要なルートや特定キャラに関わるエンディングにはストーリーに強く引き込まれる要素があるのは間違いありません。

しかし、エンディング100通りすべてを網羅しようとすると、どうしても作業感は否めないという事実も痛感しました。

本作の楽しみ方として「エンディング全回収」も一つのプレイスタイルだと思います。

しかし、100通り全てが丁寧に作り込まれているわけではないなら、本作に興味はあるけれどもプレイすること自体やめておこうかなと思う人もいるかもしれません。

そういった方は「自分が興味を持ったルートを深堀りする」というスタイルだと、満足度が非常に高くなるのではないかなと思います。

開発された方達の意図とは違うと思いますが、プレイしていて「このルート進めててなんか違うな」と思った時は分岐に戻って別ルートに行ってみるのもいいかもしれないですね。

100通りもエンディングがあれば、面白いと感じるエンディングもきっとあるはず!

4.まとめ

ここまでいかかでしたでしょうか。

ストーリーを重視するプレイヤーにこそ勧めたい、歯ごたえと没入感のある作品だったと思います。

「ハンドレッドライン」はテンポや爽快感を重視するような人にとっては重たく感じられるかもしれません。

しかし、ストーリーをじっくり味わい、選択の重みとキャラクターの背景に浸りたいというプレイヤーにとっては、唯一無二の体験を提供してくれる作品だと感じました。

100通りのエンディングという設計には賛否があると思います。一方で、本作が示してくれた多様な結末と、それに至る過程の濃密さには素直に圧倒されたと言えます。

シリアスな物語や個性的なキャラクターから織りなされる容赦のない展開、そして戦略的なバトルなどいくつかの要素で私たちプレイヤーを楽しませてくれた作品でした。

当記事で興味を持った人は、ぜひその世界に足を踏み入れてみてほしいなと思います。

それでは次の記事でお会いしましょう!ありがとうございました!