こんにちは!今回は三国志のストーリーの冒頭部分の解説記事になります。

当記事は特に「真・三國無双オリジンズは気になるけど三国志知らないんだよな・・・」という人に読んで欲しい記事です。

私自身、三国志の世界観が好きということに加えて、真・三国無双オリジンズにどっぷりハマりました。そのため、読んで下さる皆さんにその魅力を少しでもお伝えできれば幸いです。

当記事では三国志の冒頭の世界観についてざっくり紹介します。当記事を読むことで真・三国無双オリジンズの世界観がスッと入るような状態になっていただけたらと思います。

当記事を読んでみて、「三国志の世界観は好きだな」、「キャラクター好きかも」ということであれば真・三國無双オリジンズを手にとってプレイしてみても良いと思います。

*当記事では真・三国無双ORIGINSのスクリーンショットを含みます。

〜筆者の三国志歴〜

ぼんやりとした記憶ではPS2での三國無双がシリーズ初プレイ。ただ、内容については良くわかっておらず、劉備の軍勢のことを緑軍とか曹操の軍勢のことを青軍と表現する程度。

その後も定期的に三國無双シリーズをプレイ。

中学生時代に横山光輝さんの三国志の漫画(全30巻)を2~3周ほど読み込む。現在はその内容をなんとなく覚えている程度。

真・三国無双オリジンズの前は真・三国無双8Empiresをプレイ。

1.三国志とは

実は「三国志」と言うと大きく2つあると言われています。

一つは中国の正史としての三国志、もう一つは三国志演義です。

正史としての三国志とは、国が認めた歴史書のこと。そして、三国志演技とは正史をもとにした歴史小説のことです。

三国志演義は正史の三国志を小説として面白くしたものということになります。ですので、史実に創作が加えられた内容となっています。

具体的に三国志演技では史実が7割、創作が3割の内容でまとめられていると言われています。

三國無双では三国志演技をもとに作成されているものだと思われます。

そして、三国志の舞台は、西暦180年ごろから280年ごろの中国での物語になります。中国の後漢と言われる時代の末期から天下統一までの間の物語です。

さらにその中でも魏(ギ)・呉(ゴ)・蜀(ショク)の三つの国が存在した時期(三国時代)はわずか40年ほどしかありませんでした。

しかもその三国時代では唯一であるべき皇帝が3人も存在しており、歴史上でも特別な時代でした。

中国が三国時代の時、日本は弥生時代でした。

2.物語冒頭の背景

三国志の物語は後漢時代の末期から始まります。

後漢時代の末期はざっくり言うと、皇帝の権力が弱まっていて国の政治がかなり乱れているという状況です。

もう少し具体的にまとめていきます。皇帝の権力が弱まって、その代わりに権力を握っているのが外戚(ガイセキ)や宦官(カンガン)と言われる人たちです。

外戚とは・・・

皇帝の母や妻の一族のこと。具体的には皇帝と自分の娘との間に子供を産むことで、自分が皇帝の義理の親となり、政治に口出しするようになるなどして権力を持つこと。

現代風に例えると、ある会社の社長と自分の娘が結婚して、自分がその会社の会長のような立ち位置で会社経営に口出ししていくというイメージ。

宦官とは・・・

去勢した男性であり、皇帝の側近のこと。当時、皇帝の血筋を残すことや後継を確保するために皇帝の正妻以外の女性も多く側室として働いていた。

そのため、側室の女性が皇帝以外の男性と交わらないようにするため宦官という制度を取り入れていた。

真・三国無双オリジンズでも外戚や宦官といったワードは出てきていました。

後漢時代の末期は外戚と宦官が互いに権力を握るための激しい争いをしていました。

そんな中でまともな政治は行うことができておらず、民衆の生活は重税に苦しんでいるという状況でした。さらに、自然災害も重なっていたと言われており、貧困のあまり盗賊になる人も増えてしまい、世の中は腐敗していきました。

3.黄巾の乱

後漢末期の荒れた環境の中で民衆の支持を集め始めていたのが、「太平道」という新興宗教です。

その宗教の指導者が張角という人物です。

張角は当時の政治体制を叩き直すべく、弟2人(張梁、張宝)とともに信者を率いて各地で反乱を起こしていきます。

黄巾党のスローガン・・・蒼天すでに死す 黄天まさに立つべし

解釈・・・後漢王朝(=蒼天)の時代は終わった!これからは我々太平道(=黄巾党)の時代が来る!

彼らは黄色の頭巾をかぶっていることから黄巾党と呼ばれていました。

黄巾党が起こしていった反乱を抑えるために、朝廷は黄巾党討伐のために義勇軍を募集し、全国から腕に自信がある猛者が集まることになります。

ここで三国志でも有名な劉備や関羽、張飛なども集結していくという流れになります。

三國無双シリーズもこの黄巾の乱から始まります。

ここまでが三国志の導入部分についての解説になります。いかがだったでしょうか。

少しでも三国志の世界観をイメージしてもらえていたら幸いです。

続いて真・三国無双オリジンズにも登場していたキャラクターについて紹介していきます。

4.主要登場人物

三国志に登場する主要なキャラクターについてもざっくりと紹介していきます。

「こんな性格なんだ」とイメージを持ってもらえたらと思います。

劉備(リュウビ)

三国志演技でも主人公格として描かれている劉備。

劉備は三国志の前の時代である漢王朝の皇帝の末裔とされており、最大の特徴は人徳の厚さです。

義兄弟の契りを結んだ関羽と張飛とともに、黄巾党討伐の義勇軍として戦いに参加します。

三国無双では人徳が厚い性格だからこそ出てくる悩みとの葛藤も楽しめると思います。

関羽(カンウ)

三国志でも人気が非常に高い関羽。劉備、張飛と義兄弟の契りを結んでおり、義兄弟の中では次男の立ち位置です。

関羽の特徴は優れた武勇と忠義の厚さ、立派なヒゲです。また、高い教養もあったと言われています。

三国志では劉備と離れ散り散りになってしまう展開もありますが、三國無双でもそのシーンは描かれているので、ぜひその結末はご自身の目でお確かめ下さい。

張飛(チョウヒ)

お酒が好きなやんちゃな人柄の張飛。義兄弟の中では末っ子の立ち位置になります。

張飛の特徴は武勇に優れており勇猛果敢なところです。

三國無双でも1人で大勢を相手にするシーンなどの再現がありますので張飛の迫力を楽しむことができます。

曹操(ソウソウ)

劉備の最大のライバル曹操。

曹操は文武両道で合理的な性格であったと言われています。

君主としては家柄や血筋ではなく、実力や才能を重視した人材登用を行います。

三國無双でも、そういった曹操の立ち振る舞いや能力重視の人材登用などを再現してくれていると感じることができました。

夏侯惇(カコウトン)

曹操のいとこである夏侯惇。

夏侯惇は曹操の右腕として、最も曹操に信頼された人物とされています。

夏侯惇の特徴は左目の眼帯ですが、ある戦いで左目に矢を受けてしまいます。そうなった後も数々の戦い参加し活躍していきます。

三國無双でも曹操の右腕として信頼されているなと感じるシーンや気力溢れる戦闘シーンなどが描かれています。

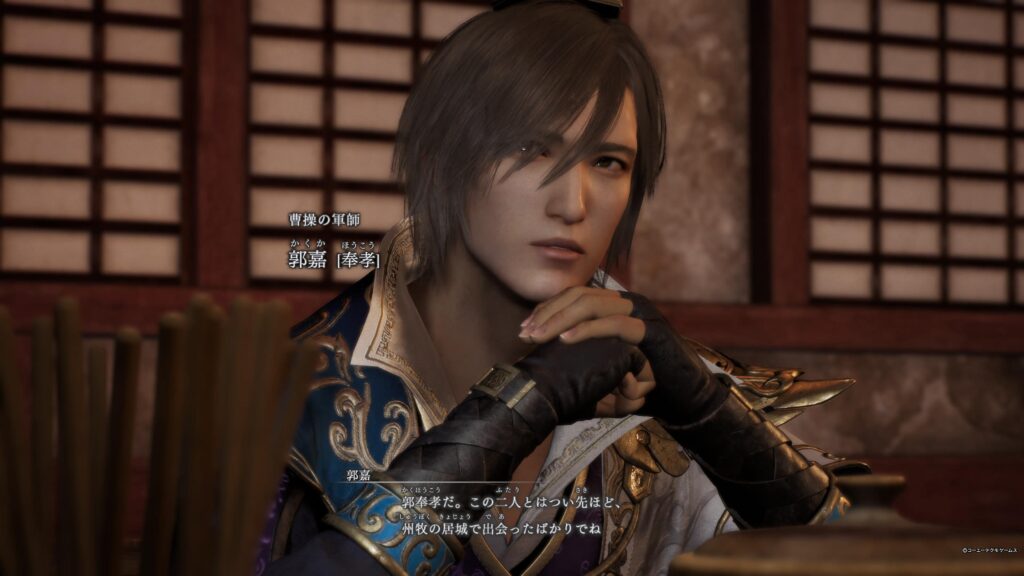

郭嘉(カクカ)

曹操の軍師である郭嘉。

郭嘉は気ままな性格で天才的な洞察力を持っており、戦場での的確な助言によって曹操を幾度となく勝利へ導きます。

曹操は郭嘉がいない合戦で大敗を喫する経験をします。その時に曹操は「郭嘉がいれば負けなかった」と言っていたそうです。

そういった郭嘉の気ままさ、曹操の軍師として活躍する姿は三國無双でもしっかりと表現されています。

孫堅(ソンケン)

「江東の虎」と呼ばれていた孫堅。

孫堅は漢王朝への忠義に厚く、意表をつく攻撃が得意だったと言われています。

黄巾の乱にも参加し、劉備陣営(蜀)と曹操陣営(魏)ともう一つの陣営(呉)の基礎を築いていきます。

三國無双では、孫堅の漢王朝への忠義の厚さや人柄としての力強さをしっかりと描いています。

黄蓋(コウガイ)

孫堅に仕えていた黄蓋。

弱い者を助け、兵の面倒もよく見たと言われています。

三國無双でもそういった黄蓋の人柄や黄蓋が鍵を握る戦いもしっかりと描かれています。

周瑜(シュウユ)

孫堅の息子の孫策と同い年である周瑜。

周瑜は名家の出身で美周郎(周家の美しい若様)と呼ばれていました。

容姿端麗だけでなく、頭脳明晰であることも大きな特徴です。

三國無双でも美しい見た目だけでなく、その頭脳を活かした戦いを楽しむことができます。

董卓(トウタク)

三国志上最大の暴君と言われている董卓。

人並み外れた腕力を持つ一方で、残虐非道な性格で贅沢三昧な生活をしていた。

黄巾の乱にも参加し、ゆくゆくは大きな合戦へともつれ込んでいきます。

三國無双でも董卓の性格を表した見た目、立ち振る舞いが表現されています。

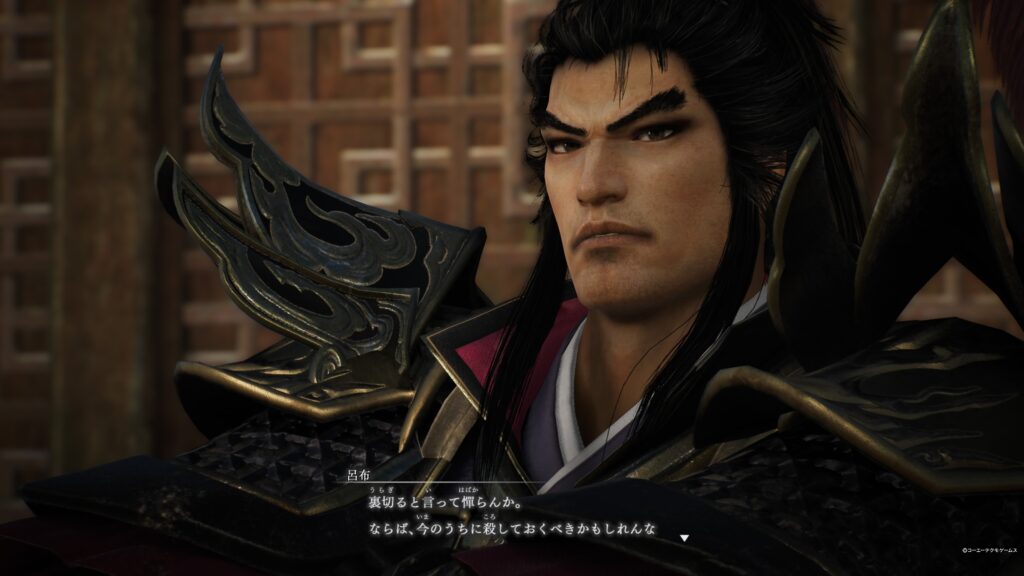

呂布(リョフ)

三国志上最強と名高い呂布。

乗馬の技術も抜群で「飛翔」と呼ばれていたとも言われています。

呂布は最強の武将である一方、人望は薄く目先の欲望を優先してしまうという性格もありました。

三國無双では呂布の最強っぷりがしっかりと描かれています。呂布が味方兵士を一気に吹き飛ばしてしまったり、戦闘中に呂布が近づいてくると固有のBGMが流れたり等、呂布の強さを身をもって感じることができます。

5.まとめ

当記事では三国志の冒頭とキャラクターについて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

三国志では、政治の乱れから黄巾の乱が始まっていくところから、物語が展開していきます。

キャラクターについては今回紹介した内容はごく一部になります。

三国志や三國無双ではもっと多くの武将が活躍していますし、それぞれ違ったかっこよさがありますので気になった人はチェックしてみて下さい。

当記事が三国志や三國無双について「もっと知りたい」、「面白そう」というきっかけになっていれば幸いです。

6.参考書籍

最後に当記事を作成するにあたって改めて筆者が読んだ書籍について紹介させていただきます。

どちらも三国志の全容について分かりやすく、読みやすい内容でした。

私自身も「知らなかった」と思わされるような内容もありましたので気になる人はチェックしてみて下さい。

それではまた次の記事でお会いしましょう!ありがとうございました!